歯周病はかつて(歯槽膿漏)と呼ばれていたため、中高年からの病気というイメージがありますが、25歳以上の成人の約8割が歯周病に罹患していると言うデータもあり、最近では10代、20代といった若い人にも歯周病が広がっている事が報告されています。

歯の周りには、歯を支えるために必要な組織(歯肉 歯根膜 セメント質 歯槽骨)があります。

歯の周りには、歯を支えるために必要な組織(歯肉 歯根膜 セメント質 歯槽骨)があります。

歯周病は、歯の根元などにこびり付くプラーク(歯垢)や歯石が「歯周病菌」の温床となり、毒素を出すことで、歯肉に炎症を起こし、徐々に顎の骨を溶かしていく病気です。

歯周病は放っておけば歯が抜け落ちてしまう怖い病気ですが、予防可能な病気でもあります。

たとえ週病にかかったとしても、ブラッシングなど患者さんの努力と、適切な治療がなされれば、歯を抜かずに治す事が可能です。出来れば歯周病にならないよう予防する、あるいはなるべく軽症の内に治療を始めて健康を取り戻し、その後の定期健診と自己努力により、生涯良い状態を保って頂きたいと考えます。

診察、治療を受けて、現状をしっかり把握しないと歯がどんどん駄目になっていく可能性があります。

歯周病治療は、羽曳野市の歯科医院・歯医者 山岡歯科医院へ

なぜ、歯周病が引き起こされてしまうのか?

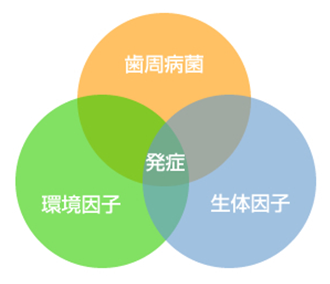

なぜ、歯周病が引き起こされてしまうのか?それには3つの因子がかかわっていると考えられます。

■ 微生物(細菌因子)

歯周病の直接の原因は歯に付いた歯垢(プラーク)です。歯周病の原因となる細菌などの微生物のかたまりである歯垢が増えていくと炎症がひどくなり、歯周ポケットも深く大きくなります。それと同時に歯周病の進行が促進します。

■ 生体因子

歯周病は、その人の全身の状態と大いに関係があります。若い間は免疫機能がきちんと働いていますが、年を重ねるにしたがって少しずつ免疫機能は低下していき、歯周病に対抗する力も弱まっていきます。また、妊娠・糖尿病・骨粗しょう症なども要因としてあげられます。

歯周病は、その人の全身の状態と大いに関係があります。若い間は免疫機能がきちんと働いていますが、年を重ねるにしたがって少しずつ免疫機能は低下していき、歯周病に対抗する力も弱まっていきます。また、妊娠・糖尿病・骨粗しょう症なども要因としてあげられます。

■ 環境因子

生活習慣も歯周病の進行と深い関係にあります。たとえば、たばこを吸う人は白血球の働きが不調和になり、細菌に抗しきれず、吸わない人よりも歯周病にかかる率・悪化する率が高くなります。また、不規則・不摂生な生活・過度なストレス・偏った食生活・歯磨き不足歯ぎしりなども歯周病の発病や悪化の要因になります。

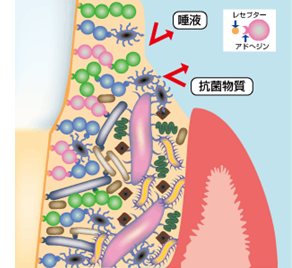

バイオフィルム(生物膜)とは『細菌などが集まってできたヌルヌル、ネバネバした塊』のことです。

私達が生活する上で存在するバイオフィルムは、台所や風呂場にも存在します。台所の生ごみコーナーや風呂釜のヌルヌルしたものがバイオフィルムです。

私達が生活する上で存在するバイオフィルムは、台所や風呂場にも存在します。台所の生ごみコーナーや風呂釜のヌルヌルしたものがバイオフィルムです。

口腔内には約700種類の細菌が存在していて、歯の表面や歯周ポケット内部にも同様のバイオフィルムが形成されます。

バイオフィルムの内部には複数の細菌が生息しています。バイオフィルムという家の中で複数の細菌が共同生活をしていると思って下さい。 問題なのは、バイオフィルムは薬剤や殺菌剤などの外敵から身を守るためにバリアとして働いていることです。かなりの高濃度の薬剤でもない限り、内部の細菌を殺すことは困難です。

歯周病治療は、羽曳野市の歯科医院・歯医者 山岡歯科医院へ

|

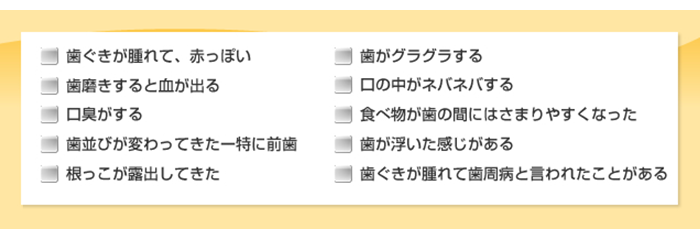

唾液に血が混じっていたり、歯ブラシに血がにじんでいたりすることがある。 歯を動かしてみると、ほかの歯に比べて動きの大きい歯が1〜数本ある。 たくあんやイカのお刺身、ステーキなどが食べにくくなってきた。 以前より歯が長くなったり、前歯が前へ出てきたように感じる 歯と歯の間を埋めていた歯肉がなくなってしまい、隙間がある。 よく歯がしみる。 歯がぐらぐらしてきて、自然に抜けてしまった経験がある。 歯科検診や歯科医院で、「歯周病だ」といわれたことがある。 歯肉の色が、ピンク色というより、赤いあるいは赤紫色をしている。 歯肉が丸みをおびて、ぷっくりした感じがある。 口臭があると言われるようになった。 朝起きたとき、口の中がネバネバしている。 歯と歯の間に、食べ物のかすがはさまりやすくなった。 歯が浮くような感じがすることがある。 タバコを一日20本以上吸う。 糖尿病あるいはその傾向がある。 多忙でストレスがたまっていると思う。 歯ぎしりや噛みしめの癖がある。 年齢が40歳以上だ。 |

2〜3個:もしかすると?歯周病! お口の中をチェックしよう!

4〜7個:要注意です!歯科医院で検査してもらおう!

8個以上:かなり症状が進んでいます。すぐ歯科医院へ行きましょう!

現状のお口の中を正確にチェックさせて頂き、最善の治療法をご提案させて頂きます。